【破茧观宇】黄仁勋剑桥演讲:AI 重构世界,33 年创业心法全揭秘

破茧观宇,澄心悟道: 破除茧缚,观望宇宙万象;澄清内心,领悟人生大道。

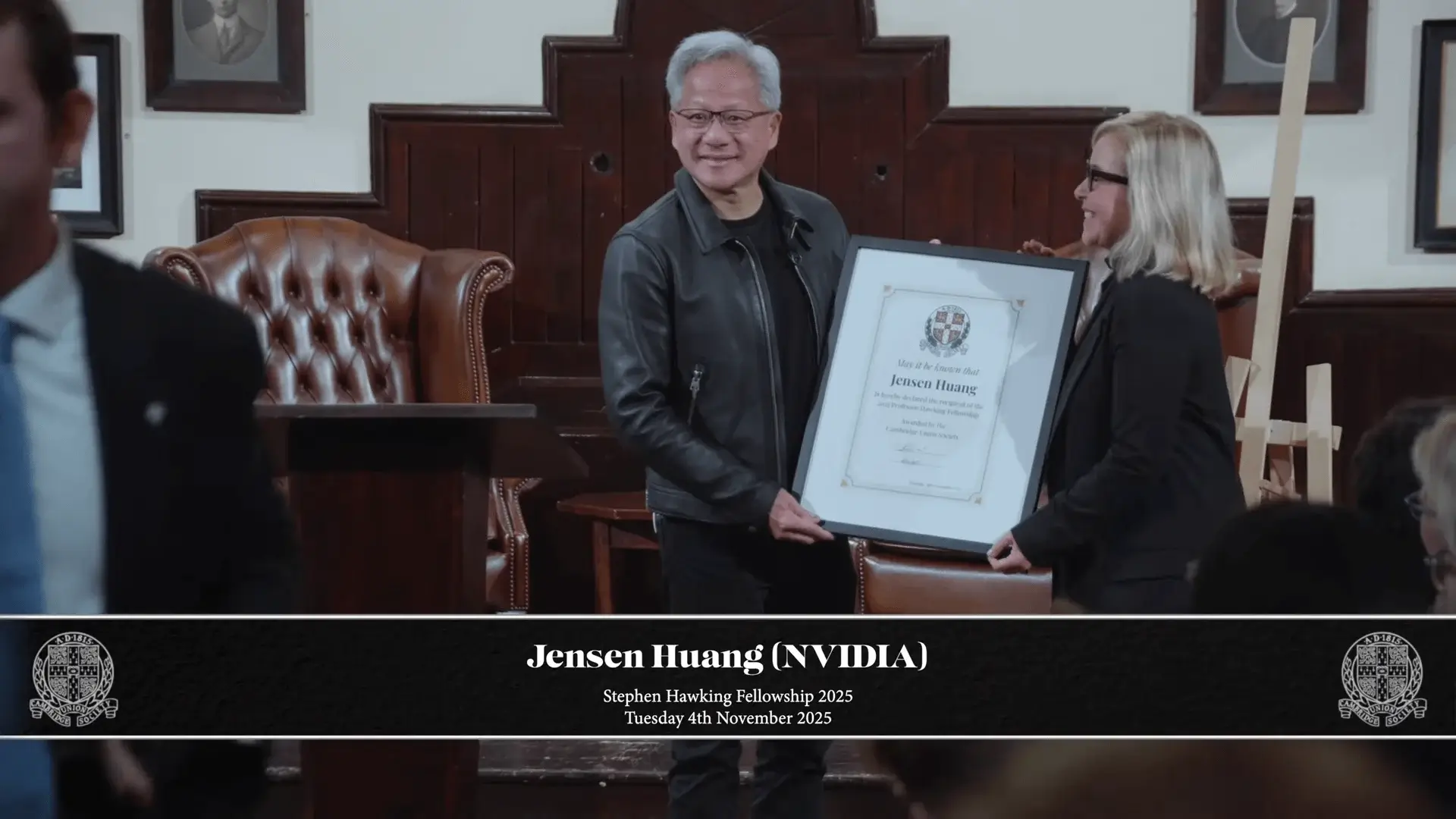

在剑桥大学的璀璨灯光下,2025 年史蒂芬・霍金奖学金(Professor Steven Hawking Fellowship)得主、英伟达(Nvidia)创始人兼 CEO 黄仁勋,带来了一场跨越科技、创业与人生的深度分享。从 33 年创业历程到 AI 产业革命,从教育思考到全球合作布局,他用幽默坦诚的表达,拆解了英伟达从车库初创到全球科技巨头的成长密码,更勾勒出人工智能重塑世界的未来图景。

荣誉时刻:剑桥的致敬与霍金精神的传承

史蒂芬・霍金奖学金创立于 2017 年,旨在表彰对科技领域做出杰出贡献的个人或团队,纪念霍金的学术遗产并弘扬创新精神。过往获奖者包括比尔・盖茨(2019 年)、珍・古道尔(2020 年)、OpenAI 团队(2023 年),而 2025 年,这一荣誉授予了黄仁勋。

在剑桥这座 “孕育改变世界思想的殿堂”,黄仁勋坦言这份荣誉让他深感谦卑:“牛顿重新定义运动与引力,达尔文质疑创世论,麦克斯韦统一光与磁,图灵畅想会思考的机器,霍金拓展人类对时间与宇宙的认知 —— 霍金的人生证明了好奇心无边界,即便身体受限,思想仍能穿越星辰。” 他表示,能与这样的精神内核相连,是至高无上的认可。

33 年创业自述:从三人初创到 AI 革命引领者

英伟达的 “不可能” 之路

1993 年,三位年轻工程师在一间出租公寓里创立英伟达。黄仁勋回忆:

- 没写过商业计划书

- 没做过 CEO

- 也没募过资

但他们相信一件事——计算机必须被重新发明。

于是,GPU 被发明,随后是 CUDA,再随后是 AI 时代的核心算力架构。30 年后:

- 英伟达成为全球最关键的科技公司之一

- AI 引擎遍布科学、医疗、工业、国家基础设施

- 产业进入“AI 工业革命”

他笑称:“我之所以成为全球任职最久的科技 CEO,只因为:don’t get bored, don’t get fired”

创业核心:信念、适应与牺牲

黄仁勋强调,英伟达的成功源于对未来的坚定信念:“我们从计算机科学、物理学的第一性原理出发推理,一旦确信方向正确,就会深深相信它,甚至能在脑海中看到它的样子 —— 剩下的只是细节问题。”

但信念并非固执,“真正的智慧是适应能力”。他透露,自己每天都会重新审视战略假设,一旦发现错误便迅速调整:“领导者的职责不是永远正确,而是帮助他人成功。承认错误、改变想法不是弱点,而是让公司保持活力的关键。”

谈及 CEO 的角色,他直言这是 “一生的牺牲”:“CEO 不是发号施令、享受荣光,而是服务公司,为他人创造发挥价值的条件,在困境中做出艰难决策。我从未写过商业计划,从未有过管理经验,之所以能走到今天,靠的是坚持留在赛道上,不断学习。”

AI 的现在与未来:从技术突破到产业重构

技术本质:让计算机 “理解” 世界

黄仁勋指出,英伟达的核心突破在于让计算机从 “处理数据” 升级为 “理解数据”:“以前计算机只处理字母和数字,现在它能理解蛋白质的结构、流体的流动,能听懂图像的含义、读懂文字的语义。”

他说,当代 AI 的意义是:

- 机器不只是处理字母,而是理解“词意”

- 不只是处理像素,而是理解“影像”

- 不只是处理数字,而是理解其在物理、蛋白质、化学中的意义

于是,AI 可以:

- 理解蛋白质结构

- 理解药物分子

- 理解材料行为

- 理解物理规律

未来甚至可以:“我们甚至能直接与蛋白质对话,询问它的特性、反应方式。”

这种突破催生了诸多前沿应用 —— 英国布里斯托尔大学搭载 5448 块 GH200 GraceHopper 超级芯片的 Isambard AI 超级计算机,已成为全球第 11 快的超算,助力尖端医疗和可持续发展研究;而英伟达参与打造的剑桥 1 号超算,更是英国算力基础设施的重要支柱。

跨界延伸:从计算到生物工程

他提出一个惊人观点:

“药物研发这个词是错的。我们真正需要的是药物设计。”

英伟达的野心远不止于计算机领域,“将生物学转化为工程学” 是其重要愿景。黄仁勋解释:“40 年前,我们能在计算机中构建芯片的数字孪生体,确保制造前 100% 可靠;现在,我们希望用同样的逻辑,实现计算机辅助药物设计。” 他希望复制 40 年前电子工程从手工设计向计算机辅助设计(CAD)转型的历史性飞跃,让生物学也进入属于它的 “生物 CAD 时代”。

他坦言,这一领域 “超级艰难”:“药物研发不该是‘碰运气式的发现’,而应像设计芯片一样精准工程化。我们需要找到生物学的信息表达层级,打造相应的工具,让药物研发成为可重复、可优化的工程。”

他用最简单的推理给团队画出商业蓝图:

- 生物结构存在层级

- 信息可被建模

- 工具可以理解其意义

- 设计可以被自动化

- 未来药物可以被“工程化”

英伟达已深耕 10 年,并将继续投入十年。

产业影响:所有行业都将被 AI 重塑

“AI 就像能源和互联网,将成为全球基础设施的一部分。” 黄仁勋断言,未来每一个应用、每一个科学领域、每一个行业都会被 AI 改变:“没有任何公司能置身事外,没有任何国家会放弃布局,AI 将成为社会结构的一部分。”

关于就业焦虑,他给出了明确回应:“没有工作会被 AI 取代,只会被会用 AI 的人取代。” 他以放射科为例:“曾有人说 AI 会摧毁放射科行业,但如今 AI 已成为放射科医生的必备工具,让他们能处理更多病例、进行更深度的诊断,行业招聘人数反而增加了。”

他进一步解释:“AI 让繁琐任务的效率提升无数倍,人们不会变得清闲,反而会更忙碌 —— 因为我们有太多想法等待实现,AI 帮我们打通了瓶颈,让人类聚焦于更有价值的创造性工作、探索性工作。”

全球布局:为何选择英国、韩国?

英国:AI 的 “黄金时刻”

2025 年 9 月,英伟达宣布向英国 AI 生态系统投资 20 亿英镑。黄仁勋表示,英国是 “计算机科学的发源地”,拥有顶尖的研究人员、丰富的创业生态,唯一缺少的是 “知识发现的工具”—— 而这正是英伟达的优势。

“工业革命诞生于英国,现在新的 AI 工业革命正在到来。” 他鼓励英国放下谦逊:“硅谷会把 1 分成就说成 100 分,而英国会把 10 分成就说成 1 分。你们拥有非凡的底蕴,理应抓住这个属于自己的时刻。”

韩国:工业与 AI 的完美结合

英伟达与韩国达成 100 亿美元的巨型 AI 交易,承诺提供价值超 26 万美元的先进芯片。黄仁勋认为,韩国是 “理想合作伙伴”:“韩国在芯片、船舶、汽车、电子等领域实现了深度工业化,同时具备强大的软件研发能力,硬件制造与软件创新的双重优势,让它能借助 AI 重塑工业体系。”

他预判,未来 AI 将理解物理定律、因果关系,成为 “具身智能”:“全球正面临严重的劳动力短缺,AI 将驱动前所未有的生产力提升和 GDP 增长,而韩国有望成为这一变革的领军者。”

如果我们中国不被针对话,会不会成为老黄的首选?;(

深度问答:给年轻人、教育界的核心建议

给创业者 / 年轻人:保持天真,勇敢行动

面对剑桥学子的创业热情,黄仁勋给出了最实在的建议:“用孩子般乐观的视角看待未来,保持好奇心,永远问自己‘这能有多难?’ 不要让别人告诉你事情有多复杂,你会自己发现挑战,但你有足够的时间去学习、去克服。”

他坦言,如果当年知道创业会如此艰难,自己可能不会开始:“不要害怕无知和天真,你会在途中学会所有需要的技能。如果真的热爱某件事,就去做吧 —— 行动是最好的开始。”

告诉自己:How hard can it be?(能有多难?)

他多次提到一句话:

“We believe what we believe.”

当你从第一性原理推导出未来,就必须全力投入。但与此同时,他强调:

- 要不断验证假设

- 要快速承认错误

- 要随时准备转向

- 要放下自我与面子

他说:“我对 5 万名员工宣布方向。说了一千次。后来发现错了?那就改。”

长久以来,他赢得了团队的信任:改变不是摇摆,而是诚实。

给剑桥:重新定义教育与评价体系

针对 “是否应该废除考试” 的提问,黄仁勋表示,考试的价值在于检验课程是否足够有挑战性,但排名和评级毫无意义:“英伟达早已放弃所有员工排名制度,那些刚经历失败、吸取教训的人,可能明天就会带来颠覆式创新。”

他认为,AI 时代,信息获取已不再困难,竞争 “正确答案” 的意义正在消失:“未来更重要的是勇气、智识诚实、放下自我,以及敢于公开暴露弱点的脆弱性 —— 创造者往往会被嘲笑,但这正是创新的必经之路。” 他建议教育应转向 “持续学习、持续革新”,培养学生的创造力和适应力。

给英国创业圈:少监管,多创新

被问及英国如何在中美主导的 AI 竞争中突围,黄仁勋的答案直截了当:“少监管。” 他解释:“AI 是难以预测的新技术,过早监管会扼杀创新。中国的技术发展迅速,部分原因是领导者多为工程师,他们会等待问题出现后再针对性解决,而不是提前设想问题、过度干预”。他呼吁英国以工程师思维对待监管:“观察问题、找到根源、解决问题,而不是被科幻电影中的场景引发恐慌,从而阻碍创新活力。”

结语

33 年风雨兼程,黄仁勋带领英伟达从初创公司成长为 AI 时代的领航者;而 AI 革命的浪潮中,他仍保持着初创者的热情与谦逊。他的分享不仅揭秘了一家科技巨头的成长逻辑,更让我们看到 AI 重塑世界的无限可能 —— 从科学研究到产业升级,从个人发展到全球合作,这场变革已全面到来。

正如他所说,我们都是 AI 时代的 “新手”,面对充满机遇与挑战的未来,保持好奇、勇敢行动、拥抱变化,或许就是最好的应对之道。

个人/小团队外贸B2B创业指南

个人/小团队外贸B2B创业指南  美国2025国安战略突变:外贸企业必须预判的6大冲击

美国2025国安战略突变:外贸企业必须预判的6大冲击  2026年八大外贸数字营销趋势及落地策略全解析

2026年八大外贸数字营销趋势及落地策略全解析  高收入核心逻辑:解决高价值问题的技能与方向全解析

高收入核心逻辑:解决高价值问题的技能与方向全解析

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.