2026 年Cold Email冷邮件实操指南

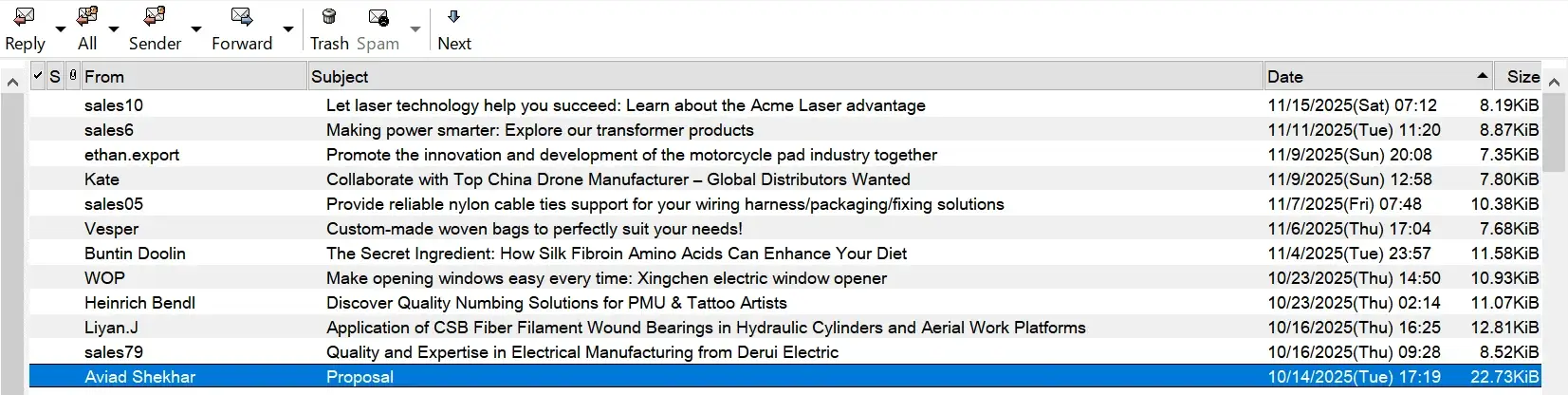

我经常收到大量来自国内工厂的开发信,甚至不少来自所谓的外贸Trading公司的“开发信”——令人震惊的是,它们的质量普遍很差。归纳来看,问题主要集中在两点:要么是群发模板化,要么根本没有任何市场与客户调研,仅为完成公司 KPI 而发。

结合主流外贸培训机构的案例复盘与企业高层的实操反馈,当前开发信普遍存在四大痛点,这些问题已直接导致传统外贸开发模式在 2025 年持续失效。

开发信普遍存在四大痛点

- 痛点一:内容冗长、价值模糊

多数开发信仍沿用“公司介绍 → 产品罗列 → 合作邀约”的三段式套路,动辄 200 字以上。开篇就强调“我司成立于 XX 年、拥有 XX 资质”,却从未把目光放在收件人的痛点或业务上。外贸培训数据表明:这类邮件的平均阅读时长不足 3 秒,80% 会被直接删除。

问题核心:信息堆砌导致“价值密度”低,收件人无法在短时间内判断邮件是否与自己相关,从而选择忽略。 - 痛点二:个性化流于表面、缺乏可信度

有公司尝试“个性化”,但只是把一句泛化的模板放到开头——比如“我看到贵司在做 XX 产品”。更糟的是,还出现过“张冠李戴”式的错误(把 A 客户信息写给了 B 客户)。企业领导反馈:这种伪个性化不仅无法建立信任,反而暴露了发件方的粗糙与不诚意。

问题核心:表面个性化无法替代可验证的业务洞察。错误信息反倒削弱了专业形象。 - 痛点三:CTA 生硬强势,引发抵触

“请于本周回复确认”“下周三下午 3 点能否开会”等硬性邀约仍普遍存在。实测数据显示:这种强势 CTA 会让 65% 的潜在客户产生被“推销”的压迫感,哪怕有合作意向也不愿主动回复。

问题核心:高摩擦的行动要求提高了对方的心理门槛,降低了回复率。 - 痛点四:先索取后给价值,沟通逻辑倒置

很多第一封邮件的逻辑是“先索取”——要求对方提供采购需求、联系人或安排对接,却没有先给出任何有价值的信息或可见的帮助。这种以发件人为中心的沟通方式,与当下 B2B 决策者“先看收益、再谈合作”的行为逻辑完全相悖。

问题核心:先索取无法证明你的价值,反而让对方觉得你只是又一个要资源的陌生人。

更大的问题在于——那些你日夜期盼获得回复的邮件,很可能早已被系统归入垃圾箱,甚至被客户拉入黑名单,而你却浑然不觉。

行业扩展困境:外贸培训与“空转”的现象

在当前外贸出口承压的环境下,出现了另一个荒诞现象:很多人开始靠教别人“做外贸”赚钱。更离谱的是,90% 以上的所谓外贸课程仍在用多年前的格式、话术与模板培训业务员。部分企业领导为了完成 KPI,要求业务员日复一日大量发送长篇邮件,形成“量化轰炸”而非精准触达——这在 2025 年的环境下,成效急剧下滑。

在2025年的严峻的外贸出口环境下,以及不可预测的即将到来的2026年,什么样的外贸开发信才是客户想要的,什么样的Cold Email冷邮件才能让客人的心不再冷冰!

2026 年冷邮件的生存法则

通过colinqi实践观察与数据总结,提炼出五条决定冷邮件回复率的核心原则,这些原则共同构成了新环境下冷邮件的基础框架。

- 极短的邮件胜出:有效冷邮件的字数被严格限制在 40–60 字内,作者给出的成功案例仅 47 字。背后逻辑在于,当前收件人普遍面临决策疲劳,任何超出必要范围的文字都可能成为被直接删除的理由,简洁成为第一生存要素。

- “提议/offer”比“个性化寒暄”更重要:个性化并未失去价值,但已不再是差异化的核心。2025 年的竞争焦点转向具体、低摩擦、即时有价值的提议,而非“我读了你博客”这类流于表面的个性化表达。

- 软式 CTA(call-to-action)更有效:“下周什么时候有空?”这类硬性邀约显得咄咄逼人,容易引发抵触情绪。“Worth a conversation?”“Interested?”等软式 CTA,或仅给出提议不主动追问的方式,更能提升回复意愿。

- 先给价值,再索取:第一封邮件的核心任务不是自我介绍或请求会议,而是直接提供实际帮助或洞察,例如指出对方业务中的具体问题并给出快速修复建议,通过前置价值建立沟通基础。

- 差别在于简洁、具体与清晰的价值交换:与 2024 年以前相比,“个性化”已成为行业标配,因此冷邮件的区分度上移到三个维度——简洁(尊重收件人时间)、针对性(深度理解对方业务)、立竿见影的价值(让收件人快速感知收益)。

实践中的验证与警示

假设以示例的结构为:主题行(Quick question about [公司]) → 一句背景识别 → 一句说明你能如何帮忙(具体对象与结果) → 软式 CTA(示例约 47 字)。该示例被作者用来说明短、具体、软式 CTA 的效果。

- 多个团队的测试结果显示,短邮件在开启率和回复率上均显著胜出,其中一项覆盖 40k 邮件在Foreign trade上的 A/B 测试更是明确证明,以“提议”为核心的邮件表现远超以自我介绍或公司推广为核心的邮件。这表明“价值前置”已成为收件人判断是否互动的关键标准。

- 但极短冷邮件却存在潜在陷阱,容易让使用者陷入“唯字数论”等误区:

- “极短”不能牺牲相关性:短邮件若搭配泛用性内容,本质上仍是缺乏价值的垃圾信息,只会被直接忽略。对收件人而言,内容与自身业务的相关性比邮件字数更重要。

- 信息来源需可验证:若邮件中提及的“你签下了三家医疗客户”等信息属于私有或难以验证的内容,一旦出现误判会严重损害发件人的可信度。优先使用公开新闻、招聘信息、客户案例等精确可验证的信号,是保障信任的基础。

- 送达率是前置难题:即使邮件内容优化到位,可能在某些邮件系统会被误判为无效邮件而拒收或进入垃圾箱;若无法进入收件箱,一切努力都将白费。因此,送达率优化仍是许多团队需要优先解决的问题。

原则背后的逻辑与边界

任何沟通原则都有其适用场景,深入理解“为什么有效”与“什么时候失效”,才能真正灵活运用这些结论,避免机械套用。

为什么「极短邮件」现在有效?失效边界在哪里?

极短邮件的有效性并非偶然,而是多重因素共同作用的结果:

- 心理学层面:认知负荷与决策疲劳的双重影响。在信息爆炸的环境中,收件人每天需处理大量信息,倾向于以“删”或“忽略”快速过滤无关内容。极短邮件大幅降低了收件人的决策成本,使其能在几秒内判断内容是否值得关注,从而提升了被认真对待的概率。

- 经济层面:价值密度成为新的判断标准。当“个性化”已普及,时间稀缺的收件人会更关注每字传递的价值密度。短邮件通过精简冗余信息,自然提升了价值密度,更符合高效沟通的需求。

- 传播层面:便于规模化测试与优化。短邮件的变量更少,修改成本低,能够快速开展 A/B 测试,收集数据并迭代优化,形成“测试-优化-再测试”的良性循环。

其失效边界也十分明确:当发件人对目标行业或客户缺乏任何可验证的业务信号时,过短的泛化邮件会彻底丧失可信度,被直接判定为“群发垃圾”。例如,向所有企业发送“我们能帮你提升业绩”这类无具体指向的短邮件,效果远不如包含“注意到你司近期上线了新的会员系统”这类精准信号的邮件。

为什么“提议优先”更关键?失效的风险点是什么?

“提议优先”的核心逻辑,是精准匹配 B2B 决策者的核心需求:

- 对企业决策者而言,“你能为我做什么”远比“你是谁”重要。将邮件核心从自我介绍转向具体的、低成本的价值体验——如免费审计、快速分析报告、两分钟修复建议等,能立刻展示发件人的专业能力与实际价值,建立初步信任。同时,“先给价值”的模式降低了对方的交流门槛,使原本被动的“被推销”转化为主动的“寻求更多价值”,大幅提升沟通意愿。

- 这一原则的失效风险在于提议的真实性与可行性。若提议中包含虚高的数据(如“三天提升 50% 转化率”)或难以跟进的承诺(如“提供全方位解决方案”),会让收件人产生怀疑,不仅无法促成回复,还会损害发件人的长期信誉。只有“短期内可产生可见价值”的提议,才能真正发挥作用。

为什么“软 CTA”更合适?硬 CTA 就完全没用吗?

- 软 CTA 的优势在于降低心理摩擦:硬性 CTA 要求收件人在短时间内做出具体安排(如确定会议时间),这需要对方投入时间成本和决策精力,容易引发抵触情绪。而软 CTA 将选择权交回收件人手中,例如“Worth a conversation?”仅需对方给出“是”或“否”的简单反馈,心理门槛极低,从而显著提高回复概率。

- 但这并不意味着硬 CTA 完全失效。当收件人是高意向客户——例如已通过官网留言、下载资料等行为表现出明确采购信号,且具备清晰预算与采购窗口时,硬 CTA 能更直接地推进销售漏斗,避免沟通效率低下。

可执行的改良模板:适配不同场景的实战方案

基于“短、具体、提议、软 CTA”的核心原则,结合不同沟通场景,以下三类模板可直接调整使用(请务必以目标客户有效信息为实际内容,并针对目标行业进行细节微调)。

A. 初次接触 — 纯冷邮件(短版,≤60 字)

Subject: Quick question about [their company]

Hey [Name],

Noticed you're hiring for [role] – usually means you're scaling [department].

I help [specific ICP] with [specific outcome] without [pain point]. Recent client went from X to Y in Z timeframe.

Worth a conversation?

[Your name]

说明:该模板严格遵循“背景识别 + 具体 offer + 软 CTA”的逻辑,通过招聘信息这一公开信号建立相关性,以低摩擦的具体服务作为提议,降低回复门槛。

B. 首封价值+信任建立(当你能直接给出可见价值)

Subject: Quick fix for [Specific Page/Flow]

Hi [Name],

There’s noticeable friction in your [landing page/checkout flow] at [specific point]. I can point out and demonstrate a quick fix in under 2 minutes. I can send you a 90-second Loom video showing exactly how to resolve it.

Interested?

— [Signature]

说明:当发件人能精准发现对方业务中的具体问题时,该模板效果最优。通过“直接给出解决方案示例”的方式,将价值可视化,大幅提升回复率。

C. 跟进邮件(第 2 次触达,保留更多细节)

Subject: Following up — 2-min fix for [Company]

Hi [Name],

I sent a brief note earlier mentioning that I can record a 2-minute fix demo for your [X] (no meeting required). A recent client used this approach to improve their [KPI] by [specific result]. Would it be convenient if I send the demo directly?

— [Signature]

说明:跟进邮件可适当增加细节,但仍需聚焦价值。该模板通过客户案例的具体数据强化可信度,同时明确“无需会议”降低对方顾虑,推动沟通进阶。

落地保障:A/B 测试与送达率优化

冷邮件的效果提升是系统工程,除了内容优化,科学的测试设计与送达率保障同样重要,否则会导致“内容优质但效果不佳”的困境。

A/B 测试设计:用数据验证效果

测试的核心目标是明确不同变量对回复率、打开率、会议预约率的影响,从而找到最优组合。测试设计需遵循“单一变量”原则,每次仅改变一个要素,确保结果的可归因性。

核心指标:以回复率为首要指标(直接反映沟通效果),打开率为次要指标(判断主题行吸引力),会议预约率为三级指标(衡量转化效率)。

关键变量:

- 邮件长度:短(≤60 字)vs 中(61–120 字)vs 长(>120 字)

- Offer 类型:审查(audit)vs 咨询(consult)vs 案例分享(case study)

- CTA 强度:软 CTA(如“Worth a conversation?”)vs 提问式(如“需要我详细说明吗?”)vs 硬邀约(如“下周三下午 3 点有空吗?”)

- 个性化信号:公开可验证信号(如招聘信息)vs 泛化指称(如“贵公司发展迅速”)vs 无个性化内容

样本与周期:每个试验组至少投放 500 封邮件,确保样本量满足统计显著性要求(样本规模可根据行业特性与数据库大小调整)。评估周期设定为 7–14 天,充分考虑不同收件人的回复延迟情况。

送达率优化:确保邮件进入收件箱

结合评论区的关切点,送达率优化需从多个维度并行推进:

- 发件人域名暖场:使用企业域名,杜绝gmail等公共域名,如果是新企业域名,需逐步提升发送量,避免短期内大量发送引发邮件服务商的反垃圾机制。

- 技术配置完善:正确配置 DKIM/SPF/DMARC 协议,证明发件人身份的合法性,降低被判定为垃圾邮件的概率。

- 内容风险控制:最小化垃圾邮件词汇(如“限时优惠”“绝对低价”等),减少不必要的链接,降低内容触发垃圾过滤规则的风险。如果是B2B业务,严谨过滤掉B2C词汇

- 工具与监控:使用专门的冷邮投递工具,实时监控退信率、投递成功率、SPAM 标记率等数据,及时发现并解决问题。

实操建议清单:从准备到落地的完整流程

为帮助团队快速将上述原则转化为行动,以下实操步骤可按顺序执行,确保每一步都有明确目标与产出。

- 建立目标信号库:收集整理公开可查的公司信号,包括招聘信息、新闻动态、API 更新、投融资信息、客户公告等,形成标准化的数据源,为邮件个性化提供可靠支撑。

- 制作 3 套短邮件模板:参照前文 A、B、C 三类场景模板,分别针对 audit(审查)、insight(洞察)、video demo(视频演示)三种 offer 类型设计模板,确保每封模板字数符合要求且包含可验证信号。

- 初轮小样本测试:每套模板投放 500 封邮件,聚焦同一类目标客户(保证受众一致性),记录 7 日内的打开率、回复率数据。

- 筛选最优模板:对比三套模板的核心指标,选出回复率显著更高的模板作为基础版本,进行后续扩量投放。

- 并行优化送达率:在投放过程中,同步监控投递数据,若出现投递率低于 85% 或 SPAM 标记率高于 5% 的情况,及时优化域名暖场节奏、技术配置或内容措辞。

- 量化 ROI:建立“回复→会议→成交”的转化漏斗,统计每封邮件的平均获取成本与带来的预估收入,明确冷邮件渠道的投入产出比,为后续资源分配提供依据。

以上实操步骤需要根据你的商业环境进行有效地调整和配置,切不可完整复制!

最后一句话:别再教“老套模板”了

在 2025 年与即将到来的 2026 年,外贸人的竞争力不再来源于机械的“发信量”,而在于精准洞察、短平快的价值交付与可信沟通。要让客户的心不再冷,你的第一封信就必须让“价值”变得触手可及,而不是让对方为你承担额外成本与决定压力。

个人/小团队外贸B2B创业指南

个人/小团队外贸B2B创业指南  美国2025国安战略突变:外贸企业必须预判的6大冲击

美国2025国安战略突变:外贸企业必须预判的6大冲击  2026年八大外贸数字营销趋势及落地策略全解析

2026年八大外贸数字营销趋势及落地策略全解析  高收入核心逻辑:解决高价值问题的技能与方向全解析

高收入核心逻辑:解决高价值问题的技能与方向全解析

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.